LIBRARY

特集 歴史的建造物の「継承設計」

07

[ Know-How 07 ]

クライアントの歴史と未来をつなぐ

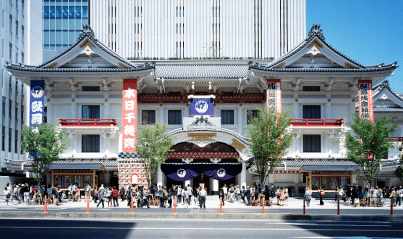

GINZA KABUKIZA/JP タワー/安川電機歴史館

歴史的建造物は、建築的な価値と同時に、

そこに蓄積されてきた人々の時間と記憶によって価値が高まっていきます。

その価値の継承に取り組んだ3つのプロジェクトについて、

関係者の方々に想いを語っていただきました。

未来の人々が、この想いを受け取ってくれることを願っています。

※本特集は2016年12月に取りまとめたものです。各担当者の肩書きなどは、その当時のものです。

Message from client

安川電機歴史館

昨年100周年を迎えた安川電機。新しい本社屋と企業ミュージアム「安川電機みらい館」が完成し、

昭和20年代末にアントニン・レーモンドが設計した旧本社屋はその役割を終えました。

当初は全て解体される予定でしたが、新社屋を担当した設計者・施工者が価値を見い出し、

一部を保存改修しながら継続使用する道が選ばれました。

クライアントの歴史と未来をつなぐ

私たちが初めて現地を訪れた時、外観のコンクリートの劣化が進行し、内部空間は丁寧に使われていたものの、漏水や老朽化が激しい状態でした。また前面道路の拡幅工事により建物の半分以上がすでに解体されており、竣工時の姿をみることはできませんでした。しかし、そのスレンダーなコンクリートの姿や、外装の水平ルーバーや可動ルーバーなど、当時レーモンドが取り組んでいたオフィス建築の方向性が顕著に見て取れる貴重な建物であることは間違いありませんでした。

解体か保存か結論が出ないまま、まずは建物の調査を進めることになり、新築工事が進むなか、旧本社屋をどうするかの検討も続けられました。その間に埋もれていた図面や写真が発見され、当時の社員の方々の想いが明確になっていき、新築工事が終盤に入るころには、特徴的な形態をもつ講堂部分と玄関庇を保存活用するという、当初予定とは異なる方向でプロジェクトが進むことになりました。

保存工事では、工事に入ってからの新たな発見も少なくありません。今回は新本社屋の工事と同じ清水建設・濱口さんに担当していただきました。

清水建設 九州支店

工事主任

濱口 光一郎 氏(左)

三菱地所設計

建築設計四部

野嶋 敏(右)

旧講堂は外観を維持しながら耐震補強を行うとともに、外部の打ち放しコンクリートを補修。内部空間は安川電機100年の歴史を感じることができるような内装改修を行った。

安川電機歴史館[旧本社事務所講堂]

| 所在地: | 福岡県北九州市 |

|---|---|

| 用途: | 事務所 |

| 竣工年: | 2016 年 |

| 設計者: | 三菱地所設計 |

| 構造/規模: | RC造/地上1階 |

| 継承種別: | 部分保存 |

| 旧竣工年: | 1954(昭和29)年 |

| 旧設計者: | アントニン・レーモンド |

| 旧構造/規模: | RC造/地上3階 |

TALK about YASKAWA History Museum

野嶋:

今回は、保存方法や工事の進め方について、濱口さんからも提案いただき、採り入れながら進めることができました。現場に常駐されて、いかがでしたか。

濱口:

安川電機さんの想いが詰まった建物であることは意識していました。日々現場でさまざまな発見があり、この建物を後世に伝えていくという使命感を強くしていきました。

野嶋:

工事中に一般向けの見学会を開催し、補修や解体の様子を公開しました。これも濱口さんたちからの提案でした。

濱口:

清水建設のOBが主催するまちづくり研究会からの依頼でしたが、今回のプロジェクトが単なる建物の保存ではなく、ものづくりのまち・北九州のシンボルを継承していくことになると思い、見学会を開催できないかと考えました。

野嶋:

そうですね。結果的に安川電機さんも一緒になって、意味のある見学会になったと思います。そして一般の方が興味をもって参加された様子をみて、安川電機さんにもこの建物の客観的な評価を感じてもらえたと思います。そういう意味で非常に意義のある見学会だったと思います。

濱口:

内装に使った本漆喰の材料確認に同行していただき、さらに本プロジェクトに親近感をもってもらえたと思います。

野嶋:

こういったクライアントとの意識共有の高まりから、内部空間の展示方法や活用方法のアイディアが広がり、完成を迎えることができたと思います。